“한강 조용했지만 내면의 단단함이 느껴지는 친구”

“강이는 대학에 입학했을 때부터 이미 습작의 단계를 뛰어넘은 ‘언터처블’한(범접할 수 없는) 존재였어요.”

연세대 국문과 89학번인 소설가 한강의 동문들이 전하는 ‘대학생 한강’에 대한 기억이다.

2024 노벨문학상을 받은 한강과 함께 대학 시절을 보냈다는 동문 김모(54) 씨는 “국문과에 온 친구들은 문학에 관심이 많은 문학 소년, 소녀들이 오는데 강이는 입학부터 눈에 띄게 돋보인 친구”였다며 “전공 수업에서 강이가 발표할 때면 모두가 숨죽이고 귀 기울인 기억이 생생하다”고 회상했다.

동문들에 따르면 한강은 대학 시절에도 문학을 향한 사랑이 각별해 국문과 내 문학 학회인 ‘연세시학’에서 활동했었다고 한다.

김 씨는 “연세시학은 강이가 학교 다닐 당시 뜻이 맞는 사람들끼리 일시적으로 만들었던 소모임”이라며 “문집은 학교 앞 복사집에서 만든 간이책 같은 거였다”고 말했다.

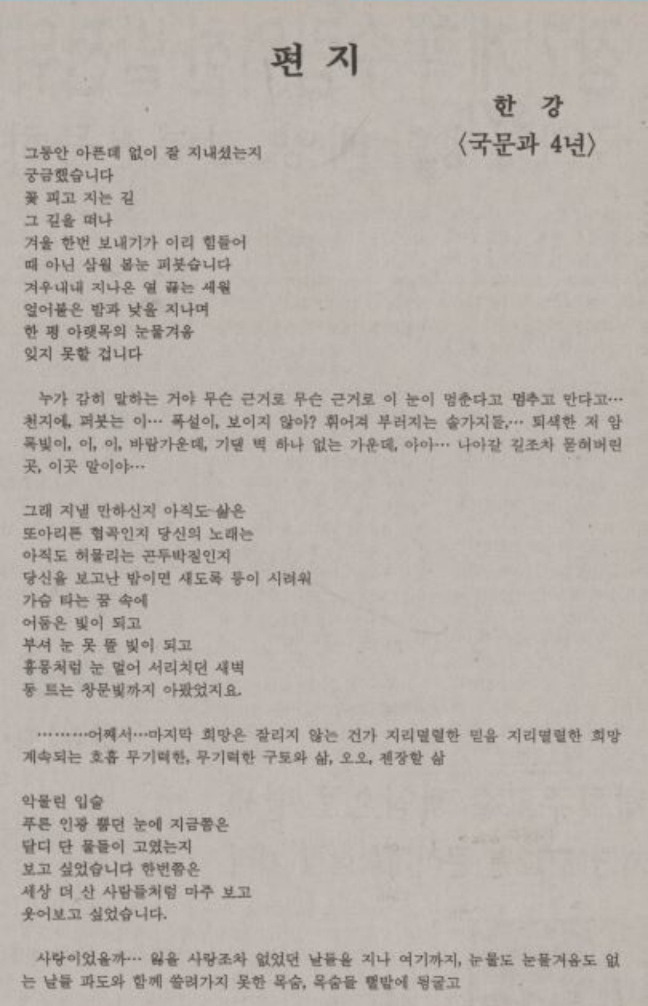

한강은 국문과 4학년 때 ‘편지’라는 시를 제출해 등단 1년 전인 1992년에 ‘연세문화상’을 수상하기도 했다. 연세문화상은 연세대 학보사인 연세춘추가 주최하는 것으로 당시 심사위원들은 한강의 시를 두고 “한강의 작품들은 모두 능숙한 솜씨를 보여주고 있다”며 “능란한 문장력을 바탕으로 그 잠재력이 꽃피기를 기대해 본다”고 평가했다.

89학번 동문들은 한강이 알려진 바와 달리 ‘은둔형’은 아니라고 전하기도 했다. 조태린 연세대 국어국문학과 교수는 “내가 기억하는 한강은 조용했지만 내면의 단단함이 느껴지는 친구였다”며 “외톨이로 지낸 건 절대 아니고 동기들과 두루두루 잘 지냈다”고 말했다. 다른 한 동문도 “한강은 동기들과 MT도 가는 등 활동적으로 학교생활을 보냈던 친구”라고 기억했다.

그동안 아픈데 없이 잘 지내셨는지

궁금했습니다.

꽃 피고 지는 길

그 길을 떠나

겨울 한번 보내기가 이리 힘들어

때 아닌 삼월 봄눈 퍼붓습니다.

겨우내내 지나온 열 끓는 세월

얼어붙은 밤과 낮을 지나며

한 평 아랫목의 눈물겨움

잊지 못할 겁니다

누가 감히 말하는 거야 무슨 근거로 무슨 근거로 이 눈이 멈춘 다고 멈추고 만다고...

천지에, 퍼붓는 이... 폭설이, 보이지 않아? 휘어져 부러지는 솔가지들,... 퇴색한 저 암록빛이, 이, 이, 바람 가운데, 기댈 벽 하나 없는 가운데, 아아... 나아갈 길조차 묻혀버린 곳, 이곳 말이야...

그래 지낼 만하신지 아직도 삶은

또아리튼 협곡인지 당신의 노래는

아직도 허물리는 곤두박질인지

당신을 보고난 밤이면 새도록 등이 시려워

가슴 타는 꿈 속에

어둠은 빛이 되고

부셔 눈 못 뜰 빛이 되고

흉몽처럼 눈 멀어 서리치던 새벽

동 트는 창문빛까지 아팠었지요.

........어째서... 마지막 회망은 잘리지 않는 건가 지리멸렬한 믿음 지리멸렬한 희망 계속 되는 호흡, 무기력한 구토와 삶, 오오 젠장할 삶

악물린 입술

푸른 인광 뿜던 눈에 지금쯤은

달디 단 물들이 고였는지

보고 싶었습니다. 한번쯤은

세상 더 산 사람들처럼 마주 보고

웃어보고 싶었습니다.

사랑이었을까... 잃은 사랑조차 없었던

날들을 지나 여기까지, 눈물도

눈물겨움도 없는 날들 파도와 함께

쓸려가지 못한 목숨, 목숨들 뻘밭에

뒹굴고

당신 없이도 천지에 봄이 왔습니다.

눈 그친 이곳에 바람이 붑니다

더운 바람이,

몰아쳐도 이제는 춥지 않은 바람이

분말같은 햇살을 몰고 옵니다

이 길을 기억하십니까

꽃 피고 지는 길

다시 그 길입니다

바로 그 길입니다

'포토&문학' 카테고리의 다른 글

| 한강, 연극 <채식주의자> "리허설을 매번 울면서 마쳤어요. 극중 인물을 모두 이해하게 됐습니다.” (4) | 2024.10.17 |

|---|---|

| 한강 외할머니 "사랑이 담긴 눈으로 지그시 내 얼굴을 들여다보다가 손을 뻗어 등을 토닥이는 순간" (0) | 2024.10.17 |

| 한강 첫 인터뷰 "살인을 멈춰야 한다는 것은 우리가 배운 분명한 결론” (1) | 2024.10.16 |

| 한강, "이제 살아 가는 일은 무엇일까" (2) | 2024.10.16 |

| 한강, "그 꿈의 울림이 너무 길었어요" (0) | 2024.10.16 |

| 노벨문학상 수상 작가 한강의 목소리로 듣는 그의 작품들 (0) | 2024.10.16 |

| 한강, “심장 속 어둑한 방에…” (1) | 2024.10.16 |

| 한강, "제주 자연을 닮은 노래부터, 택시에서 눈물을 훔치게한 노래까지" (1) | 2024.10.16 |